画家简介:张毅,射洪市太和中学美术教师,四川省美术家协会会员。多年从事美术教学,学生数百人考入考入中央美术学院、清华、北大等国家重点院校美术专业或其它高等美术学院。个人擅长油画、水粉等创作。水粉画《山野乡村》曾入选中国第七届水彩画大展并巡回展出,水粉画《卓克基镇》入选四川邮政贺年明信片发行,水粉作品《池塘边》《前锋渠的春天》入选四川美术家协会举办的第五届水彩画展。油画《竹椅》曾获遂宁教委百人百幅画一等奖、遂宁福斯特杯一等奖,入选四川省美术家协会迎春画展。油画《春》入选四川省美术家协会举办的迎春画展。油画《洪城印象》入选四川美协和西华大学联办的学术展览。

张毅油画的诗意表达与故土情结

李兰春

一看张毅油画,脑海里总会不由自主蹦出一句句诗来。如张九龄的“兰叶春葳蕤,桂华秋皎洁”、张若虚的“春江潮水连海平,海上明月共潮生”,杜甫的“射洪春酒寒仍绿”等等。

对了,张毅正是诗酒射洪的油画家。他出生书香之家,父母都是乡村教师。上小学时,美术老师在黑板上用粉笔画毛主席像,惟妙惟肖,激发起他学习画画的欲望。舅舅孙平章既给他买美国画家伯里曼的人体结构绘画教学书籍,也给他讲王维的“远看山有色,静听水无声”的诗意,还会考一考他,徐渭的《墨葡萄》那“笔底明珠无处卖,闲抛闲置野藤中”妙处。既然诠释了墨葡萄在画家心中如明珠般珍贵,为何还要闲抛闲置呢?张毅渐渐明白,绘画要给读者留下想象空间,让人回味,给人以探究的愿望,同时还要关注人与自然,促进社会进步。

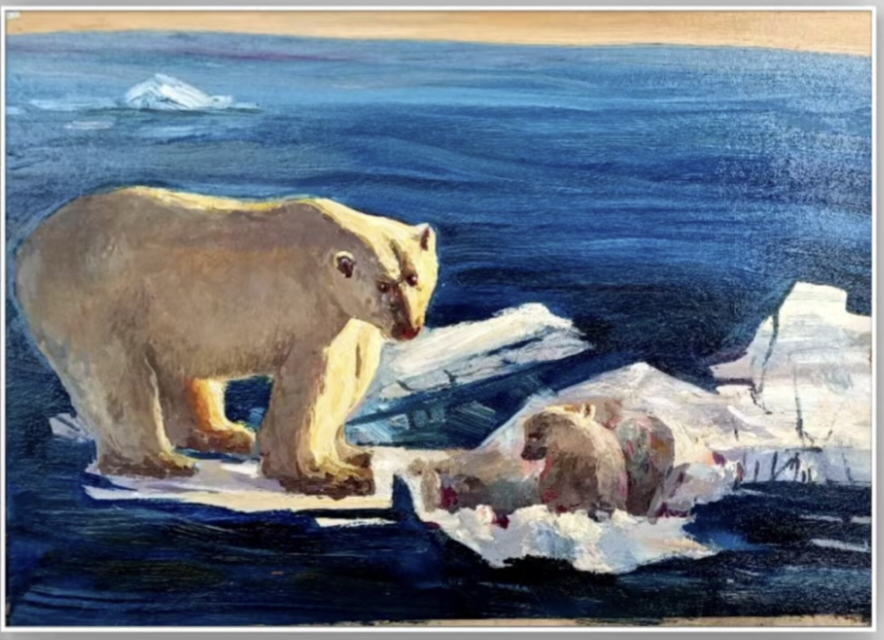

油画《冰川融化,我的孩子怎么办》

或许正是这样的熏陶,使张毅后来的画作充满了深刻的思考与诗意的情调。

《冰川融化,我的孩子怎么办?》这幅画,寓意深刻,发人深省。画家借北极熊妈妈发出的呐喊来呼吁人们热爱我们共同的家园。北极熊妈妈强大的身躯,眼神悲凉,温柔又绝望地望着身下的孩子,尽管脚下仅剩一块小冰,快要站不住了,还是将大点的冰块留给孩子,既表现冰川融化,岌岌可危,又体现母爱的深沉。蓝色的大海波涛汹涌,象征着不可预知的未来,我们的地球会遭遇怎样的危机,我们的孩子将怎样生存。画家内心涌动着悲悯的情怀,感叹“天长地久有时尽,此恨绵绵无绝期。”

此画笔触细腻,一气呵成,毫无迟疑,构图简洁,画眼突出,主题鲜明,对比强烈,色彩过度自然。看着这幅画,不由自主想到法国画家高更的油画《我们从哪里来?我们是谁?我们往哪里去?》,画家不仅用作品探讨哲学,更是提醒人们关注我们人类的极限问题,想出解决的办法。就如老子的《道德经》所倡导的:“道可道,非常道”,人们应该顺应自然的发展规律,与自然和谐共生,才是常道。

张毅明白:大道至简。无论是国画还是油画,做“减法”是最难的。从这幅画可以看出,画家在谋篇布局上,已经开始做减法。他说:“做减法这一块,减到极致,高度浓缩,比说很多还强。但是如果没有前期的丰富性,这种微差,视野宽一点,高一点,也不可能去浓缩,即使浓缩出来也是淡而无味,言之无物。”

大道至简不是口号,而是透过画面,让人感到作品的凝练大气,思想内涵的丰富性,同时激发人们探究的欲望,产生更多的外延。不管时空怎么转变,都能引发人们的共鸣,就像张若虚的《春江花月夜》,一千多年过去,人们还是津津有味地研究,从中感受诗歌的魅力,并衍生出更多的姊妹艺术,如音乐、舞蹈等。

说到音乐,画家从小就喜欢唱歌,小学三年级就肩负起几个村小的音乐教学。在重庆社会大学学习期间,更得益于他的一位老师的音乐引导。跟随雷洪教授外出写生,雷教授总会安排他为大家唱歌,雷教授评论:“张毅的歌声中很有画面感,就如同他的画中又总是跳动着音乐的节奏一样。”

油画《江天一色无纤尘》

这样一些才华,在张毅的画作中时有呈现。看到《江天一色无纤尘》,脑海里立刻闪现出张若虚《春江花月夜》的意境:“江天一色无纤尘,皎皎空中孤月轮。不知江月待何人,但见长江送流水”。整个画面以蓝色基调为主,蓝色中渐变出不同层次的蓝,深蓝中有更深,浅蓝中还有更浅,由此产生对比,凸显画面的体积感,辅以紫、绿,光影层层递进,产生梦幻般的效果;笔触细腻温润,仿佛谦谦君子,宁静祥和;观之内心充盈着欢快的情感,好像听到了奥地利作曲家小约翰·施特劳斯的《蓝色多瑙河》的旋律,那静静流淌的河流如音符般在月光下跳动;这幅画一气呵成,体现了画家高超的技艺,同时展现了画家热爱美,表现美的能力。他将中国传统的诗情画意,融进世界绘画,酣畅淋漓地展示东西方文化融合的魅力。

这幅画色彩之美,可谓美伦美幻。谈到用色,张毅说到:“色彩就是一幅画的生命力,色彩玩得炉火纯青了,随便你从哪里出笔,都有收获。开始要快,大刀阔斧,迅速发起猛攻,不要停留,不要拘谨于一切细节。中途一定要休息,一定要站远,停下来思考,大关系不对头,一定要先调整过来,在大关系保持整幅画灵魂抓住的情况下,必须把理性的东西加进去,一直挑画的毛病,比如那个地方还应该灰一点,那个地方还应该对比强烈点,很多时候脱离不了艺术规律性的东西,用色用笔的这种鲜活度和奔放度,一定要感觉到位,感到是写出来的,而不是做出来的。”

著名国画家邓尚贵评价张毅的油画用色:“油画家张毅的灰色调了得,真还了得!欧洲油画的灰色调的唯美,应该是油画中的难点。所谓灰调,三色以上稍不注意就会产生昏浊,色彩玩起来很棘手!张毅灰色调,玩得这么透明清澈,色彩关系的微变所产色的视觉美,宁静致远,欣赏陶醉!”

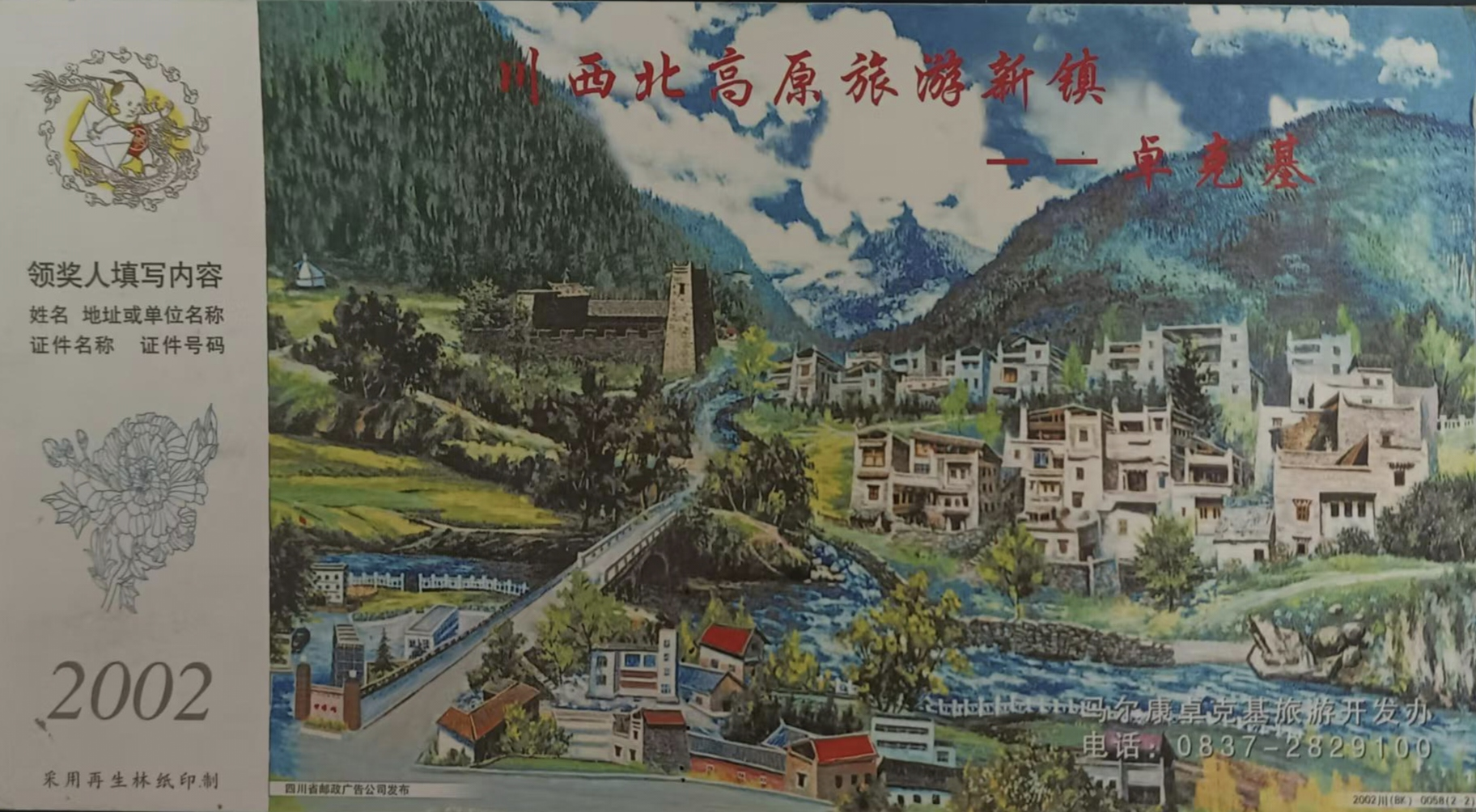

水粉画《卓克基镇》

这是一幅全景式构图生动的卓克基镇的地貌图。高山耸入云端,云蒸霞蔚,蔚为壮观;峡谷逶迤绵长,风光旖旎,流连忘返;森林覆盖,枝繁叶茂,绿意盎然;中心小镇,建筑独特,民族风貌,一览无余;梭磨河贯穿小镇,缓缓流淌,宁静悠闲;左下方一条公路直接通向连绵的群山,公路与河流,一直一横,互相关联,互相切破。作品体现了画家对画面美感的把控能力,写实又写意,好一个“山气日夕佳,飞鸟相与还”的人间福地,让人向往、流连。

这幅油画《卓克基镇》是张毅 2000年援马支教时为卓克基镇创作的,长三米,高一米,挂在镇政府办公室。2002年,卓克基镇政府拿到中国邮政发行了明信片,影响广泛,为川西北新镇旅游发展做出了一定的贡献,难能可贵的是画家不仅把作品奉献给他们,还将作品版权也一并奉献。他这种骨子里的奉献精神,来源于他的家学渊源,他爷爷是“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”英勇牺牲的出川壮士,他叔叔是“雄赳赳、气昂昂,跨过鸭绿江”,视死如归的志愿军烈士,而他本人也曾是保家卫国的新时代军人,当兵两年,四次嘉奖,一次三等功,他的心怀是兼济天下,是“先天下之忧而忧”的。

2000年支教时,他跑遍了马尔康的每一个角落,周一到周五在马尔康县中学上课,周末不是到乡区培训教师,就是攀爬雪山写生,为马尔康留下了许多美丽的瞬间。他独自一人爬上海拔四千多米的鹧鸪山,乌云密布,被一群乌鸦围攻,手挥画笔,对着乌鸦喊道:“我是活人,不要吃我”,生死存亡一线间居然不忘幽默一把,他的这种洒脱不羁,不禁让人想到苏东坡的“竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。”

在艺术创作上,他是孤独的行者,完全沉醉在艺术天地,浑然忘我,他已经和艺术融为一体。他说:“我的创作主张就是随己心意,兴起而发,不理会条条框框,重要的是那一瞬间,调动所有的精力、运用熟悉的技法去力求完美地表达一段思想、情绪!”

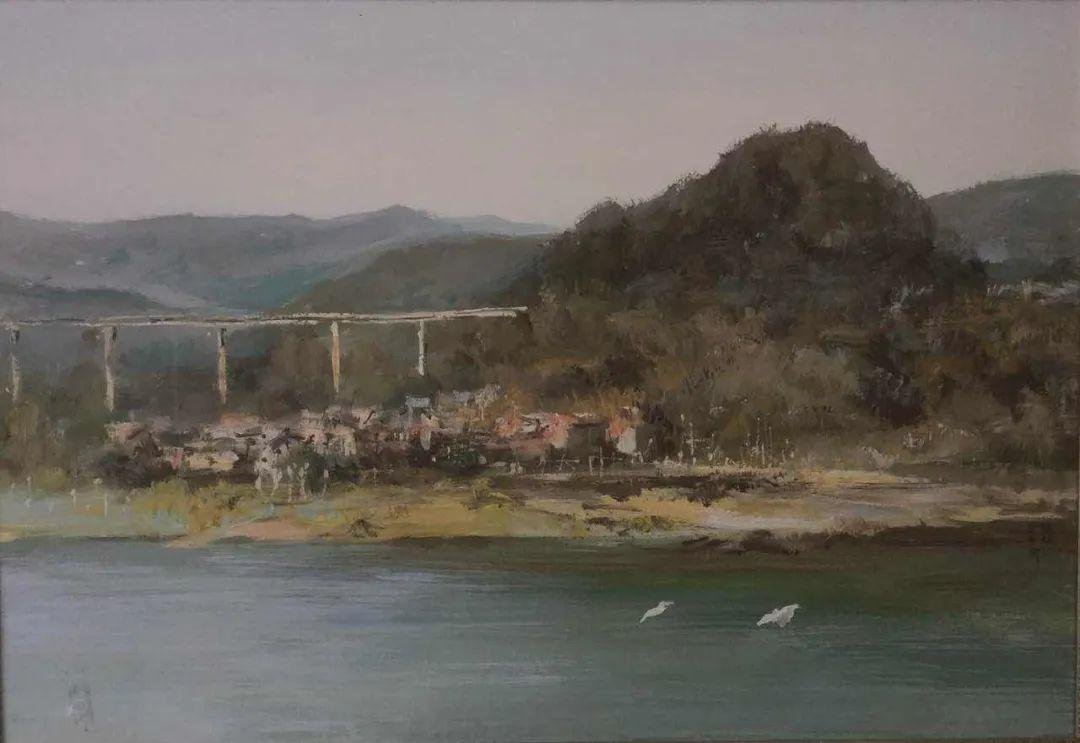

《涪江晨曲》

他心中的艺术圣火在退休后燃烧得更旺,每天凌晨四点起床准备颜料、画板、纸张,然后坐在露天画室,观察涪江,从晨曦初露到天边红霞弥漫,再到日落西山,他不愿错过每一分钟光与影的变幻。庄子说:“天地有大美而不言”,张毅却想方设法把大美用油画的形式表现出来,传承下去。

对待艺术,他教导学生要坚持不懈地深挖,树立“咬定青山不放松”的精神。他非常欣赏法国印象派大师莫奈,莫奈每天凌晨就坐在池塘边观赏睡莲在光影中的无穷变化,成就了《睡莲》系列作品。

回顾他在大学期间,不仅受到米勒、塞尚、高更、梵高等大师的影响,还在思考怎样在油画中融入中国元素。他说:“一定要按照自己的性格、心性、审美,不断去发现自己,不断地否定自己,就看你有没有韧性,有没有钢铁一样的意志力,对生活的激情和爱,对自然地爱。往往美就摆在我们身边,大师画一个很简单的东西,都画得很深刻,很有感情,很有意境,很有想法。随便一片树叶、一个苹果、一片花,构成、技法、色彩都是围绕一个中心去生发,就像中国文化,生的文化,鲜活生动,达意传神。”

张毅是乡间长大的孩子,身上散发着泥土的芬芳,而这种芬芳不知不觉在他笔下绽放,唯有深深地热爱这片土地,才能在作品中表达出灵感与激情,引发人们的共鸣。

涪江,家乡的母亲河。涪江组画之《涪江晨曲》,在张毅的笔下充满了浪漫主义色彩,仿佛进入到李白《梦游天姥吟留别》的世界:“云青青兮欲雨,水澹澹兮生烟”,淡淡的云雾在山间缭绕,迷蒙的江水中白鸟低徊蹁跹。高低起伏的山峦、错落有致的房屋,用刮刀表现厚重感,云烟与河水,用笔薄画,传神刻画出涪江清晨的秀雅。

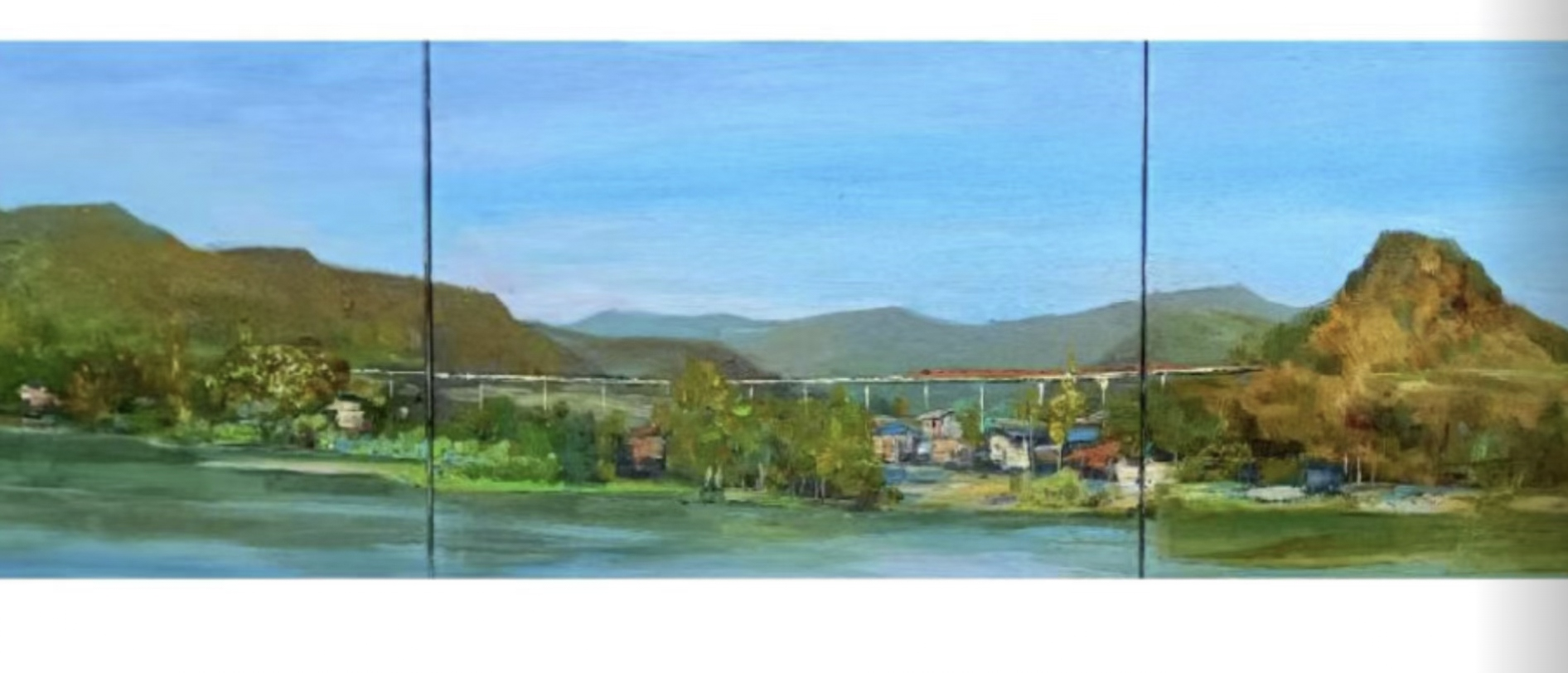

《涪江之春》

在《涪江之春》里,画家用饱含深情的笔触描绘白天的涪江,构图大开大合,天光云影倒影水中,美轮美奂,仿佛一首《春之声》圆舞曲在涪江上空唱响,余音绕梁,绵绵不绝。更是杜甫笔下“射洪春酒寒仍绿”的真实写照,这醉人的绿意在心窝窝里荡漾,沱泉酿出透着春意的美酒,口齿留香,千古流芳。这山,这水,不就是习总书记所说的“金山银山”吗?

![]()

油画《年味》

张毅生长在川中丘陵,自然有着浓郁的川中情结。《年味》中,川中农家的年味扑鼻而来——腊肉,这是地地道道的四川特产,更是画家小时候的回忆。窗台上方挂着几块腊肉,写实意味浓郁,赭石色为主调,上面白色的盐霜惟妙惟肖,叹为观止。诱人的腊味诠释了陆游的《游山西村》:“莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。山重水复疑无路,柳暗花明又一村”,这一切源于画家从小跟着外婆长大,八九岁就帮外婆烧火、挑水、种地,过年时,不管生活多么艰难,外婆也要想方设法给他做点腊肉过新年。窗台上的老年手机和老照片,是画家铭刻在记忆深处的思念。

法国学者丹纳在他的著作《艺术哲学》中说到:“艺术是将高级的东西用最通俗的方式传达给大众,属于既高级又通俗的方式。”

毋庸置疑,张毅总是在用他的艺术表达心中的诗意,表达他对淳朴民风的赞赏,对土地深沉的热爱。

油画《家乡的春色》

射洪的乡村振兴成为张毅在新时期聚焦的题材。从这幅《家乡的春色》可以看出,乡村的油菜花漫山遍野,绿色农业展露风姿;中景是几株桃树,桃花悠闲自在地盛开在房前屋后,由此可以看出画家的匠心独运,简单的桃红更加衬托油菜花的金黄,连绵的群山与天空中的祥云相互依托,池塘倒映云霞,蓝悠悠的,令人神往。画面湿润的气息扑面而来,仿佛听到杜甫陶醉地吟诵:“好雨知时节,当春乃发生。随风潜入夜,润物细无声。”

油画《清泉石上流》

《清泉石上流》是画家情感积攒到极致时,一挥而就的一幅作品。表现了乡间的一个角落,在月光的照耀下,清泉哗哗流淌,既宁静又欢快,分明在诉说王维的诗意:“明月松间照,清泉石上流。竹喧归浣女,莲动下渔舟。随意春芳歇,王孙自可留。”

王孙留下没?画家让我们猜一猜?画家善于为画面留白,高山流水,伯牙子期,饮食男女,有缘自会相遇。

这幅画对比强烈,利用大刮刀飞快表现出石头的体积感,厚重感,层次丰富,色彩饱满,形状准确;小刮刀表现流水的速度,倾斜度,在变化中统一,富有节奏感,流水仿佛在石头上欢歌笑语;用细致的笔触表现山坡树林,朦胧的色彩,模糊的背景,虚实相应,更衬托清泉的明丽。

油画家张毅,不仅学习外国油画的技巧和理念,还巧妙地运用中国传统文化的思想内核去考量,与时俱进,弘扬社会主义核心价值观,以一颗赤子之心,绘就新时代的演绎与变迁。他作品最大的特色就是融通古今中外,既写实,注重写生,抓住物体的准确性,达到以形写神的张力;又写意,赋予作品诗情画意,音乐美感,达到形神兼备的效果;他师法自然,又高于自然,敢于大胆尝试,不断创新,反复否定,反复思考,去发现画面中出现的偶然现象,激发灵感,进而无穷无尽地生发下去,绵绵不绝。

张毅更多作品欣赏

油画《烧火的小姑娘》

水粉《山野乡村》(港澳全国巡展)

油画《娃背兜》

作者简介:李兰春,女,四川射洪人,笔名天一山人。中国散文学会会员,四川散文学会会员,遂宁市作家协会会员,射洪市作家协会会员。射洪美术家协会会员。作品散见于《现代艺术》《华西都市报》《川中文学》《文化遂宁》《射洪文艺》等报刊网络平台。