编者按:《朱马牛羊》以川南乡村“葫芦尾河村”为背景,围绕朱、马、牛、羊四个家族从清末至改革开放初期的兴衰沉浮,绘制出一幅中国南方农民生存的全景画卷。作品从三个维度实现现实主义突破:在历史叙事上突破"政策-农民"的二元框架,通过"迁祖坟事件""卫星田闹剧"等微观政治实践,揭示权力在乡村的渗透与变形;在人物塑造上颠覆农民形象的符号化倾向,以牛敬田的粪筐哲学、红樱桃的身体政治、羊绍雄的暴力生存学等复杂人格,重构了农民作为历史主体的丰富性;在创作伦理上确立"泥土视角",通过方言俚语的肌理、饥饿书写的生理细节、民俗仪式的祛魅化呈现,完成对民间记忆的考古式发掘。该小说为当代文学提供了一种新的史诗范式。

引言

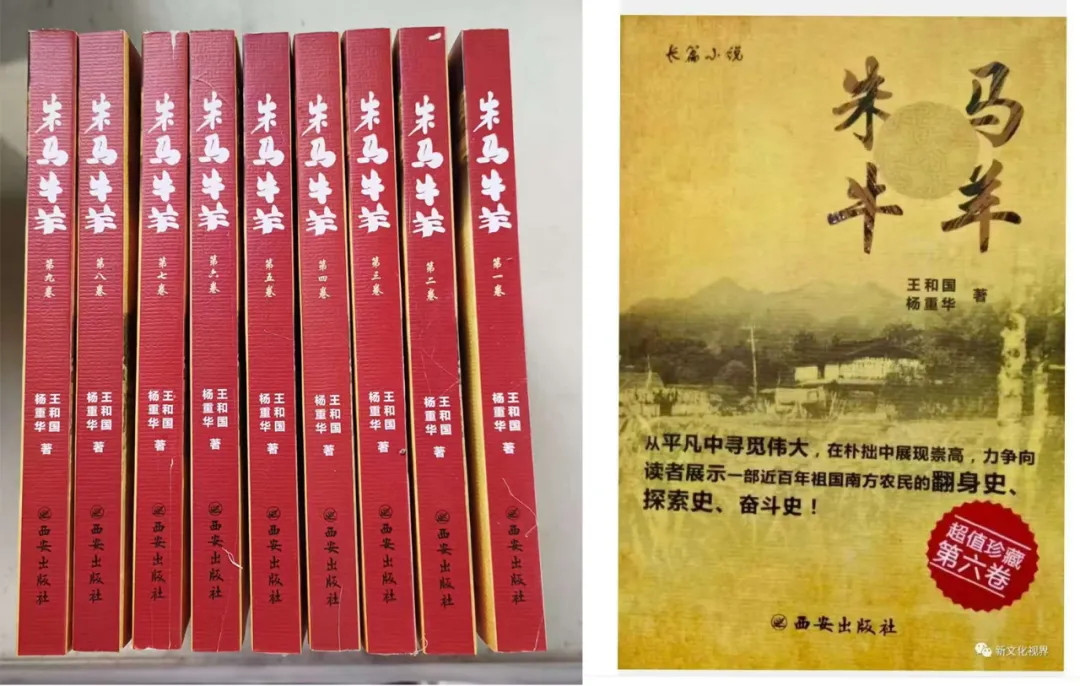

当代文学中,农民题材作品虽如繁星闪烁,但能以“史诗”尺度丈量农民百年命运的佳作寥寥无几。王和国、杨重华的《朱马牛羊》,以二百余万字的鸿篇巨制,构建起川南乡村“葫芦尾河村”的百年历史长卷。小说通过朱、马、牛、羊四个家族的恩怨情仇与兴衰更替,生动展现了中国南方农民的生存图景。采用传统章回体结构的叙事方式,作者如一位深沉的历史记录者,将农民从抽象符号还原为血肉丰满的个体,在历史的褶皱中拾取那些被宏大叙事淹没的微观记忆。尽管这部作品因厚重的历史容量、复杂的人物谱系和浓郁的地域文化特质尚未获得与其价值相匹配的学术关注,但从现实主义文学视角审视,它无疑是一部值得深入挖掘的农民史诗。

一、历史叙事:家族兴衰中的时代史诗

现实主义文学强调通过具体的生活场景和人物命运来反映时代变迁。《朱马牛羊》以四个家族的命运为线索,将百年中国农村的历史变迁融入葫芦尾河村的日常叙事,构建起一部独特的南方乡村史诗。

(一)宗族裂变与权力重构:传统乡村的秩序震荡

20 世纪初,羊家子弟羊绍雄携妓女红樱桃衣锦还乡,这一事件如同一颗投入平静湖面的巨石,激起了葫芦尾河村的层层波澜。他试图通过迁祖坟、建走马转阁楼来重塑家族地位,却激化了宗族内部的矛盾。大伯的痛斥、牛马家族的冷遇,将乡村封闭性下的权力格局暴露无遗。在官兵抓壮丁、勒索粮财的动荡局势中,牛家因“藏枪”“误杀”案陷入危机,羊绍雄趁机与官府、土匪周旋,其投机者的狡黠形象跃然纸上。朱正才为避壮丁进城务工,这一行为仿佛微弱的曙光中响起的号角,清晰而坚定,预示着乡村向外界寻求变革的初步觉醒。而矮子幺爷与哑女罗贞贞的悲剧,更是传统伦理对个体残酷吞噬的深刻写照。这一系列情节,犹如一幅细腻的历史工笔画,勾勒出了外部力量冲击之下,乡村内部权力结构的微妙变化与人性的深刻挣扎。

(二)革命浪潮下的阶层分化:新旧势力的激烈博弈

革命思潮如汹涌的潮水般涌入乡村,朱正才将铁厂见闻转化为启蒙的星火,其家书成为唤醒民众的媒介。革命干部司马大奎以农会为阵地推动土地改革,牛道耕等农民在减租减息中出现分化,有人成为新政权的支持者,有人则沦为保守势力。羊绍雄因“通匪”传闻躲入深山,马保长被控制。农会成立大会上,红樱桃的缝纫机声与牛家祖坟的鞭炮声交织在一起,形成了一幅极具象征意义的画面,隐喻着新旧势力在历史洪流中的激烈交锋与碰撞。神螺山祖坟的荒芜与玉扇坝良田的易主,标志着传统宗族势力在革命浪潮中的瓦解。作者通过这些生动的细节,将革命浪潮对乡村的影响具象化,展现了不同阶层农民在时代变革中的艰难选择与命运走向。

(三)集体化运动的荒诞与悲怆:理想与现实的残酷碰撞

大跃进时期,洪教授下乡推行“共产风”,牛道奎,人称矮子幺爷,于狂热浪潮中挺身而出,救助“坏分子”,其侠义之举虽微小却闪耀着人性光辉。羊颈子虚报亩产万斤、牛道耕 “移稻充数” 催生 “卫星田”,这些荒诞的行为背后,是浮夸风对土地的严重透支。大炼钢铁导致山林被毁、良田建厂,生态与生计面临双重崩溃。饥荒蔓延时,村民靠捡红苕、挖山菌求生,牛天才食鼠肉保命,羊绍章 “滚麦地” 护粮,这些悲壮的生存场景,深刻地展现了集体化运动中农民所承受的苦难。作者以“烧钢炭群山成光头”“做风箱百鸡尽裸体”等生动的意象,将政策冒进的恶果直观地呈现给读者,让人们在震撼中深刻反思那个特殊时代的荒诞与残酷。

(四)政治运动中的生存困境:政策反复下的人性考验

三年困难时期,牛天宁开荒遭遇“反倒退”运动,羊绍章在批斗中挨打,政策的反复无常对农民的生活和精神造成了双重伤害。朱正才作为返乡干部“跪坟”道歉,揭示了政治精英在理想与现实冲突中的无奈与痛苦。牛道耕被推举为大队长却卷入 “四清”运动,马白莲传递警讯、群众被迫 “忆苦思甜”,展现了政治运动对基层的渗透。牛道耕以脏话评“夺印”、谷无米换房东等细节,辛辣地讽刺了运动中的形式主义,而朱光兰思儿、梁新眉怜悯等情感线,又让人们在冰冷的政治氛围中看到人性的微光。这部分内容通过具体的人物和事件,深入剖析了政治运动对农民生活和精神的深远影响,以及人性在困境中的坚守与挣扎。

(五)“文革”狂热中的传统崩解:文化与价值的剧烈撕裂

“农业学大寨”与“破四旧”运动如狂风骤雨般袭来,牛道耕坚守“保神碑”的风水信仰,试图调和政策与民生,却因“学大寨得看地力”被打成“右倾”。羊绍银由游手好闲之徒摇身变为造反派急先锋,戏斗马保长,凸显了基层对运动的扭曲迎合。红卫兵砸毁牛家雕花门窗、神螺山石碑成为批斗台,这些场景象征着传统秩序的崩塌。朱跛子戴高帽送粮、马礼堂背语录藏荤腥,构成了特殊年代的人性光谱,神螺山断裂的碑文则隐喻着传统与现代的剧烈撕裂。作者对“文革”时期乡村的描写,深刻地展现了狂热运动对传统文化和乡村秩序的破坏,以及人性在极端环境下的扭曲与异化。

(六)改革开放初期的转型阵痛:新旧观念的激烈碰撞

改革浪潮席卷而来,牛天红响应“学大寨”却理想破灭,牛五爷锒铛入狱,暴露了运动余波的影响。羊二傻因“犯忤逆”而遭非议,众人则以“赌死咒分田”的方式,强烈表达了对土地自主的渴望。朱光富包装特产、矮子幺爷成“万元户”、牛天才“倾倒葫芦城”,展现了经济多元化的萌芽。羊绍银吊死田头、牛家修坟与羊家娱乐对冲,凸显了新旧观念在乡村转型中的激烈碰撞。村干部“私吞小金库”的行为,以及牛天宝在城市中的迷失,共同揭示了转型期权力寻租与价值混乱的现状。这一时期的叙事,敏锐地捕捉到了乡村在经济、观念和社会结构等方面的转型阵痛,展现了农民在时代机遇与挑战面前的迷茫与探索。

(七)现代化进程中的乡土挽歌:传统与现代的复杂纠葛

牛镇长在“水果债”“强集资” 中周旋,“轿车下水田” 陷入舆论漩涡,折射出乡村治理的困境。羊长理、朱正才卷入“盗长筹公司”,传统手艺与宗族关系在资本冲击下摇摇欲坠。“倒血霉白鹏被扫黄”“四老登仙” 等戏剧化情节,为人物群像画上了句号。小说以 “清明节祭尾河魂” 作结,在追思中回望历史,又以 “羊长理归结葫芦梦”寄寓对乡村未来的复杂情感,既眷恋乡土文明的温馨,又直面现代化带来的阵痛,完成了对百年乡村变迁的史诗书写。

二、典型人物:在时代洪流中塑造“具体的人”

现实主义文学的核心在于塑造典型环境中的典型人物,《朱马牛羊》在这方面堪称典范,拒绝将农民形象脸谱化,而是以细腻的笔触刻画了一群有血有肉、性格复杂的“具体的人”。

(一)农耕文明的守墓人:牛敬田的文化偏执与精神困境

牛敬田(屎观音)是传统农耕文明的忠实守护者,其性格是一部鲜活的农耕文化词典。他将“不读书、不经商、不为官”的祖训奉为圭臬,每日“提粪筐捡粪”的行为早已超越了生计层面,升华为对土地的宗教式顶礼。面对官兵勒索时,他隐忍妥协,展现出传统农民面对强权的被动性;当十石米被抢时,他“如割肉般痛惜”,暴露出小农经济对财富流失的本能恐惧。这种矛盾性格的形成,源于牛家世代“面朝黄土背朝天”的生存实践以及葫芦尾河的偏远闭塞。他最终被官府铁链锁走,佝偻的身影成为农耕文明在现代冲击下的悲壮注脚。他守护的不仅是几亩良田,更是延续千年的伦理体系。与《平凡的世界》中孙玉厚的隐忍善良不同,牛敬田的保守性更具文化隐喻意义,他让读者看到土地对人的塑造与异化,是现实主义对农耕文明衰落的深情凭吊与理性审视。

(二)江湖规则的叛逆者:羊绍雄的身份重构与生存博弈

羊绍雄(狗子三)是从宗法弃儿到丛林强者的逆袭标本,其性格充满矛盾的张力。早年因家族排斥投身匪帮,发迹后携巨资回乡,用洋烟、旗袍、手枪重构身份,在祠堂与匪巢、宗法与暴力间游走。他对大伯的深仇大恨激发了他的报复欲,而对红樱桃的细心呵护则不经意间流露出他内心深处的一抹温情;面对官兵时圆滑世故,对待乡邻时却倨傲霸道。这种多面性源于童年创伤和动荡的社会结构。羊绍雄的形象颠覆了传统文学中“恶人必遭天谴”的简单叙事,展现出底层逆袭者在乱世中的生存逻辑。他类同《骆驼祥子》中的孙侦探,却更具乡土特色,他的存在深刻地揭示了这样一个事实:在传统伦理逐渐失效的时代背景下,个体的道德沦丧往往成为了环境压迫下的一种无奈妥协,是现实主义对转型期乡村江湖化生存的深刻洞察。

(三)性别与身份的解构者:红樱桃的他者镜像与生存智慧

红樱桃是闯入传统乡村的“他者”,其形象本身就是对农村性别秩序的颠覆。作为从妓院赎出的女子,她身着旗袍、脚踩高跟鞋,以“露大腿”“卷毛头”的形象挑战“三从四德”的规训。面对官兵时,她主动应酬县长,展现风月场练就的泼辣与圆滑;与羊绍雄的婚姻本质是“商品买卖”,却在朝夕相处中产生微妙情感,打破“风尘女子”的单一想象。她对物质生活的依赖,虽身处农村清苦之中,却仍在依附关系中寻觅生存的支点,这种矛盾性源于早年妓院生活培养的察言观色能力和底层女性在男权社会中的生存本能。红樱桃的形象在当代文学女性叙事中具有决定性意义,她既是男权社会的受害者,又是权力游戏的参与者,展现了农村女性在夹缝中发展出的独特生存智慧,拓宽了当代文学乡村女性形象的审美维度。

(四)底层智慧的践行者:朱光富与马德齐的生存辩证法

剃头匠朱光富,人称朱跛子,是底层手艺人精明与道义的代表。他深谙“艺高人胆大” 的道理,敢在官兵面前直言,却也懂得“破财免灾”的妥协,为救牛家不惜拿出积蓄。瘸腿既是生理缺陷,也隐喻底层手艺人在时代洪流中的艰难跋涉。保长马德齐则是基层权力异化的标本,作为世袭保长,他继承了马家“官本位”思想,却因能力平庸沦为“混世魔王”,在官匪间玩平衡术,其圆滑世故是家族“官瘾”遗传和基层政权腐败的产物。朱跛子与马德齐这对人物构成底层社会的阴阳两面,前者用手艺与道义构筑微小尊严,后者用权术与贪婪消解基层治理合法性,他们是更贴近现实的“小写的人”,如实呈现了底层社会的复杂生态。

(五)代际裂变的隐喻:牛道耕与牛道奎的身份焦虑

牛道耕作为嫡长子,完全继承了父亲的木讷与守旧,对土地的热爱停留在机械执行层面,面对家庭变故手足无措,成为祖训的“活木偶”,其“失语者”形象是传统长子继承权的牺牲品。矮子幺爷牛道奎因身材矮小产生强烈认同焦虑,对哑女罗贞贞的执着、对大黄狗的依赖,暴露出情感世界的孤独脆弱,开枪吓贼的冲动行为是对自身缺陷的补偿和对传统男性权威的模仿。他们的困境折射出农耕文明传承中的基因裂变,牛道耕的“无能”成为过度守成之弊的鲜明写照,而牛道奎的“天真”则映射出制度重压下的扭曲成长,为当代文学的乡村代际叙事提供了新的思考维度。

三、社会变迁:在田埂灶台间书写时代风云

现实主义文学注重通过微观场景展现社会变迁,《朱马牛羊》在田埂与灶台的日常褶皱里,构建起社会变迁的微观镜像。

(一)典型环境的诗学建构:作为隐喻的乡村空间

小说的故事背景设定在虚构的“葫芦尾河”,这一地区被神螺山、玉扇坝、红豆林等自然景观所环绕,其独特的地理环境和文化特色,生动地反映了中国川南乡村的真实风貌。神螺山的土地庙是民间信仰的载体,玉扇坝的良田象征传统农耕的根基,红豆林的竹林小径隐喻乡村与外部世界的连接通道。四个家族的生存哲学成为不同文化基因的具象化表达,牛家的农耕传统、马家的官宦追求、朱家的手艺生存观、羊家的江湖智慧,使葫芦尾河犹如中国乡村社会的一个缩影,每个家族都承载着独特的文化基因,在历史的洪流中各自书写着迥异的命运篇章。

(二)政策落地的微观褶皱:在荒诞与坚韧中照见真实

现实主义的力量在于揭示政策在基层实践中的变形与错位,《朱马牛羊》将土地改革、大跃进、文革及改革开放等历史节点转化为葫芦尾河的日常生活场景。土地改革中牛家与农会的拉锯战,暴露出政策执行中“一刀切” 的机械性;大跃进时期的“卫星田”运动,在玉扇坝呈现为荒诞的稻谷移栽闹剧,通过农民的日常应对,展现底层对荒诞政策的柔性抵抗。这些细节使宏大政策不再是抽象的口号,而是渗透进农民的锅碗瓢盆、犁耙锄头,成为可触摸的生活现实。

(三)文化心理的裂变轨迹:在宗族伦理与个体觉醒间震荡

乡村社会的变迁本质是文化心理的深层裂变,小说敏锐捕捉到宗族伦理的式微与个体意识的觉醒。宗族伦理的具象化符号在时代巨轮下逐渐崩塌,哑女罗贞贞拒绝包办婚姻、羊颈子拒绝为兄长当跟班,标志着年轻一代对宗法关系的疏离。“破四旧” 场景中牛道耕对土地庙残肢的收藏,展现出农民在传统与现代夹缝中的矛盾心态,这种“敬畏与背叛交织”的心态,相较于《白鹿原》中白嘉轩的执着坚守,更为普遍地映射出底层民众坚韧不拔的文化生命力。

(四)微观叙事的美学价值:在日常细节中打捞历史肌理

现实主义的精髓在于通过细节的真实反映生活的本质,《朱马牛羊》将历史巨变溶解在日常细节中。对“吃” 的书写成为时代的物质刻度,大跃进食堂的稀饭争夺、饥荒年景的老鼠肉充饥等场景,承载着集体记忆的情感密码;“枪” 的意象贯穿始终,象征暴力机器对乡村的介入和传统社会的自我保护机制。这些细节犹如显微镜下的细胞,蕴藏着时代的遗传信息,借助生动具体的生活场景,使历史化身为农民指尖的厚茧、灶台上袅袅升起的蒸汽、祠堂里斑驳的裂痕,从而在现实主义传统中探索出一条新颖的道路。

四、创作伦理:在泥土血泪中坚守民间立场

现实主义文学的价值不仅在于其艺术表现,更在于其承载的道德责任与历史使命。《朱马牛羊》的创作伦理根植于作者对农民命运的深切关怀,他们以近乎人类学田野调查的严谨态度,将自身融入乡土的血脉之中,从而实现了对民间立场的坚守。这种立场并非简单的道德标榜,而是通过叙事策略、细节选择和价值判断的有机统一,构建起一部具有伦理重量的农民史诗。

(一)底层视角的忠实记录:拒绝浪漫化与污名化的双重陷阱

作者出身农民后代,对乡村生活的熟稔使小说充满未经粉饰的真实。屎观音捡粪时对狗屎的“鉴赏”、红樱桃初到农村在田埂方便被围观等细节,既展现城乡差异,也如实呈现农村卫生习惯,不回避落后,也不美化苦难。对政治运动的书写直面创伤,“文革”批斗会的场景通过 “牛家的‘小黑八’狗在院外哀号” 等细节,让痛苦更具穿透力,这种 “冷叙事” 比直白的控诉更有力量,因为真实本身已足够沉重。

(二)地域文化的活态传承:方言、民俗与集体记忆

小说充满四川方言的鲜活气息,“狗日的”“球事”“摆龙门阵” 等俚语让人物对话充满泥土味。民俗描写如 “九斗碗” 宴席、神螺山迁坟仪式等,构成乡村生活的文化肌理。对农事的细致呈现,如犁田时 “牛缰绳要松三扣” 等农谚,既是实用知识,更是农民与土地对话的密码。对“老物件” 的书写,如牛家的铜制马灯、朱家的剃头挑子,成为串联历史的物质载体,展现地域文化的独特魅力。

(三)史诗的未完成性:在传统与现代之间的永恒叩问

《朱马牛羊》的史诗价值在于对农民命运的开放性思考,结尾“清明节敬祭尾河魂”,四个家族后人齐聚神螺山,既祭奠祖先,也在墓碑前反思,暗示农民的史诗仍在续写。与《平凡的世界》等经典相比,其独特性在于对 “复杂性” 的拥抱,没有绝对的好人与坏人,只有被时代推着走的普通人,这种叙事伦理赋予农民历史舞台上的“主角”光环,而非仅仅作为“背景板”存在,于城市化浪潮汹涌之际,它犹如一声悠长的号角,唤起人们对土地上耕耘者故事的记忆,那呼吸与心跳的律动,正是时代最真挚的回响。

结语

《朱马牛羊》以近百年南方农民生活为蓝本,承载着作者对乡土的深厚情怀与史诗书写的宏愿。作为一部耗费十余载心血的长篇创作,其对乡村记忆的打捞与家族群像的勾勒足见诚意。从现实主义文学创作理论的视角审视,它在历史叙事、人物塑造、社会变迁呈现和创作伦理坚守等方面都展现出独特的价值。诚然,其在结构布局、人物刻画及语言风格上尚有雕琢之余地,提升之空间。然而,其对农民生存史的深情凝视,却如同璀璨星辰,不仅承载着珍贵的文献价值,更散发着温暖人心的情感温度。在文学界忙着为城市书写新神话时,它默默为土地上的耕耘者立起丰碑,证明农民题材远未穷尽,只要扎根泥土,总能挖到未被发现的矿脉。这部“未被充分认识” 的史诗,终将在时间的淘洗中,显露出其不可替代的价值:它让我们看见,在历史的每道褶皱里,都住着无数个 “屎观音”“朱跛子”“红樱桃”,他们的故事,就是中国农民的史诗。