宋勇

在近现代,西方列强凭借坚船利炮打开中国大门,随之而来的不仅是政治经济的冲击,西方文化也如潮水般涌入华夏大地,对中华文化的各个领域产生了或深或浅的影响。

许多传统文化艺术领域在这股浪潮下发生了显著变化,绘画艺术便是其一。传统国画强调笔墨意境、写意抒情,追求神似与意境的营造。近现代西方绘画理念传入,如写实主义、印象派、立体派等,冲击了国画的传统审美与创作方式。很多画家开始借鉴西方绘画的透视、光影、色彩理论,融合中西绘画技法,像徐悲鸿就将西方写实手法融入国画创作,写实性的人物、动物画开始增多,传统国画的纯粹性受到挑战。

音乐领域同样如此,中国传统音乐注重五声音阶,音乐风格婉转细腻、意境悠远,演奏形式丰富多样 ,以民族乐器为主。西方音乐体系传入后,十二平均律、大小调体系等广泛传播,西式乐器如钢琴、小提琴等被大量引入。学校音乐教育多以西方音乐理论为基础,流行音乐更是被西方音乐风格主导,传统民族音乐的受众和发展空间被压缩。

而在建筑领域,中国传统建筑以木质结构为主,注重对称布局、庭院规划,讲究与自然和谐共生,体现出浓厚的文化寓意和地域特色。近代以来,西方建筑风格如哥特式、巴洛克式、现代主义建筑涌入,钢筋混凝土结构广泛应用,城市中高楼大厦林立,传统建筑风格逐渐被边缘化,许多古老建筑和传统街区被拆除,传统建筑文化的传承面临困境。

然而,有一种文化却宛如一座屹立不倒的孤岛,在西方文化的冲击下坚守着自己独特的魅力与价值,它就是中华民族的赏石文化(还有书法等,另述)。这一古老文化承载着华夏民族数千年的审美情趣与精神追求,从未被西方文化所侵蚀,始终保持着原汁原味的东方韵味。

赏石文化的历史源远流长,可追溯到远古时期。

原始人类对自然界中奇特形状、斑斓色彩的石头产生了最初的好奇与喜爱,这便是赏石文化的萌芽。随着时间的推移,在漫长的历史进程中,赏石逐渐从单纯的自然欣赏融入了人文内涵。

从魏晋南北朝时期文人雅士对奇石的钟情,到唐宋时期赏石文化的繁荣昌盛,再到明清时期赏石文化的鼎盛并普及至民间,赏石文化贯穿了中国历史的各个阶段,深深扎根于中华文化的土壤之中。

对比之下,西方人对于石头的喜爱,更多集中在宝石和矿物晶体上。钻石、红宝石、蓝宝石、祖母绿等宝石,凭借其璀璨的光泽、稀缺的产量,成为西方社会财富与地位的象征,常被镶嵌于精美的首饰之中,用于社交场合的装饰,彰显佩戴者的身份。矿物晶体则因独特的结晶形态和艳丽色彩,备受西方矿物学家和收藏爱好者关注,在西方的博物馆、私人收藏室中,常能看到它们被精心摆放,以供研究和欣赏。这种喜爱倾向于石头的经济价值、科学价值和外在视觉美感,与中国赏石文化注重精神内涵的特质大相径庭。

中国人对石头的审美有着独特的标准,与西方文化截然不同。

西方艺术注重写实、追求外在的形似与比例的精准,而中国赏石文化强调“瘦、皱、漏、透、丑”。“瘦”代表着一种清癯、挺拔的风骨,如古代文人雅士追求的高洁品质,不与世俗同流合污;“皱”体现了岁月的痕迹与历史的沧桑感,仿佛石头在诉说着悠悠往事;“漏”寓意着空灵、通脱,有一种虚实相生的美感;“透”象征着玲珑剔透、豁达开朗的心境;“丑”并非真正的丑陋,而是一种不媚不俗、独特怪异的美,展现了对自然本真的尊崇。这种独特的审美标准源于中国传统的哲学思想,如道家的“道法自然”、儒家的“君子比德”等观念。道家主张顺应自然,赏石便是对自然鬼斧神工的欣赏与敬畏;儒家将石头的品质与人的品德相类比,以石修身,以石明志。这些哲学思想是中华文化的核心,深深烙印在赏石文化之中,使其具有深厚的文化底蕴和独特的精神内涵,与西方文化形成鲜明对比。

在西方文化中,石头更多地被应用于建筑、雕塑等实用艺术领域,注重石头的物理属性和外在造型。例如古希腊的建筑,以大理石为主要材料,追求建筑的宏伟壮观和结构的严谨对称;西方雕塑则通过对人体比例和形态的精准刻画,展现人体之美。而中国赏石文化更侧重于精神层面的感悟与寄托,一块石头不仅仅是一件自然物品,更是一种精神象征,是文人墨客案头的挚友,是园林景观中的点睛之笔,承载着中国人对自然、人生、宇宙的深刻思考。

赏石文化还与中国传统的艺术形式紧密相连,相互交融。诗、书、画、印与赏石文化相辅相成,共同构成了中华文化独特的艺术景观。

古代文人常常为自己喜爱的石头赋诗作画,以诗词和绘画来表达对石头的欣赏与感悟。米芾的《研山铭》,不仅是书法艺术的珍品,更是他对心爱的研山石情感的抒发;郑板桥笔下的石头,形态各异,与他的竹子、兰草一同构成了独特的绘画意境,体现了他的人生态度和审美情趣。印章文化也与赏石息息相关,许多精美的印章取材于各类奇石,印章上的文字和图案又进一步丰富了赏石文化的内涵。

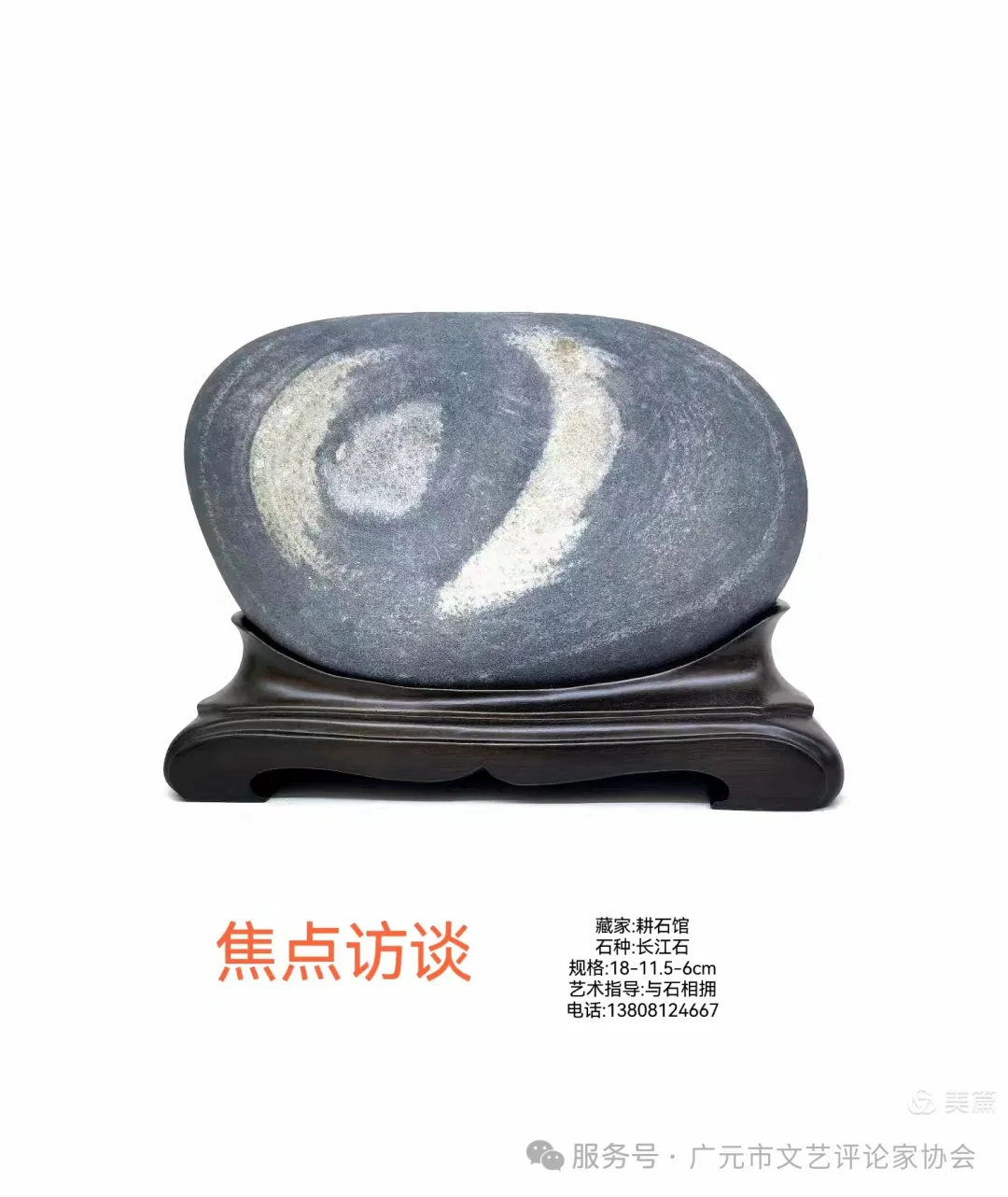

而在当代赏石艺术中,画面石更是独树一帜,成为赏石文化创新发展的代表。画面石是大自然这位神奇画家创作的天然画作,每一块画面石都独一无二,其纹理、色彩构成的画面或如山川湖泊、云霞雾霭,或似人物走兽、花鸟鱼虫,天然的水墨丹青,韵味无穷。它突破了传统赏石对形状、质地的单一审美局限,将绘画艺术的审美理念巧妙融入赏石之中,让赏石文化在当代社会焕发出新的生机与活力,进一步凸显了赏石文化的独特魅力和强大的包容性 。这种艺术形式的融合是中华文化独有的特色,在西方文化中难以寻觅踪迹。

此外,赏石文化在民间也有着广泛的基础和深厚的群众根基。在中国的许多地方,都有独特的石种和赏石传统。如广西的大化石、江苏的太湖石、内蒙的戈壁石、新疆的金丝玉璞玉、四川的长江石、四川广元的嘉陵彩、金纹石、珊瑚化石璞玉等,各地的石农、石商、石友们形成了庞大的赏石群体。他们热爱石头,传承着赏石文化,通过开办赏石艺术博物馆、石馆,举办石展、交流研讨会等活动,不断推动赏石文化的发展。这种民间自发的传承和发展,使得赏石文化在中华大地生生不息,保持着旺盛的生命力,不受西方文化的干扰。

在当今时代,尽管全球化趋势仍在持续,但赏石文化依然保持着自己的独立性和独特性。它不仅是中华民族传统文化的重要组成部分,更是世界文化宝库中的一颗璀璨明珠。习近平总书记指出:“文化自信,是更基础、更广泛、更深厚的自信,是更基本、更深沉、更持久的力量。”赏石文化的坚守为我们在全球化背景下保护和传承民族文化提供了宝贵的经验和启示,让我们更加坚定文化自信,守护好中华文化的精神家园 。

作者简介:

宋勇,雅号与石相拥、与景相拥,中国观赏石协会鉴评师、中国观赏石协会画面石专委会副秘书长、四川省观赏石艺术研究会顾问,四川省文艺评论家协会会员、广元市文艺评论家协会赏石艺术评论专委会主任。

上一篇:

情感计算引擎:硅基情感如何改写人类认知?下一篇:

作为一种文化现象的黄帝石